歴史

顕証寺の歴史(概要)

顕証寺

春の境内

顕証寺

春の境内

約500年まえに、本願寺第8代蓮如さまにより建てられました。

最初のお寺の名前は「西証寺」でしたが、

3代目住職の蓮淳師のときに「顕証寺」と名前を改められています。

現在の顕証寺は、昔の寺内町の南端にあります。

約300年前の再建の時に移動しています。

町の道筋もその時少し変わったようです。

再建当時(1716年ごろ)は、

本堂・対面所・太鼓楼・含月亭(茶室)などかなり多くの建築物を有し、

大きな庭園がありました。

70年ほど前にはこの対面所や東長屋などで幼稚園があって、

今でも「私、ここの卒園生です!」と訪ねて来られる方がおられます。

また、戦中・戦後には最大で30世帯を超える方々の疎開を受け入れていたんだそうです。

対面所(左)本堂(右)

対面所(左)本堂(右)

また、顕証寺は親鸞聖人の血脈と法脈を受け継ぎ、今の御前は、20代目住職となっています。昔から、顕証寺の住職は本願寺になにかあったらすぐにでも駆けつけて守ってこられました。実際に3人の方が顕証寺から本願寺に入られ、本願寺宗主・新門となられました。

顕証寺は予備継職寺院としての役も兼務してきたのです。

画像左から

本願寺第17代 法如上人、本願寺第20代 廣如上人、本願寺新門 徳如上人

お逮夜法要とお逮夜市

毎月11日と27日はお逮夜法要が勤まっています。

27日は親鸞聖人のご命日の前日の法要、11日は蓮如上人、初代住職、3代目住職の法要として毎月勤まっています。

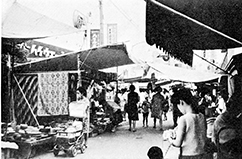

昭和初期ごろまではこのお逮夜法要にあたって顕証寺や寺内町には市ができるほどにぎわっており、

古着・食べ物・くすり・植木・苗木・農耕具・おもちゃなど揃わないものはなかったんだそうです。

特に、11月の親鸞聖人の祥月命日に勤まる法要「報恩講」(ほうおんこう)にはちょっとしたサーカスが来たり、

漫才や河内音頭なんかもあったそうで毎年報恩講が近づくと当時を知る門徒さんが懐かしんでいろいろと教えて下さいます。

江戸初期、本願寺が東西に分かれ、八尾御坊大信寺が建立されてからは、両御坊を結ぶように市がひろがっていましたが、

交通事情が変わり、大部分の露店が禁止され今では商店街に数店舗が店を出すほどに縮小してしまっています。

法要は現在も毎月11日・27日の午後2時から勤まっております。是非ともご参拝下さいね。